今天,是自然之友创始会长梁从诫先生逝世9周年的日子。26年前,花甲之年的梁先生投身环保事业,他以国家的扫地人自称,“这个国家是我们的,地脏了,总得有人扫吧。”保护藏羚羊、保护滇金丝猴、保卫自由奔腾的怒江、去内蒙古恩格贝植树、用废纸印名片、出门自带筷子和水杯……梁先生在生活和工作中真心实意、身体力行地践行环保的理念,也坚持不懈地在人们心中播撒绿色的种子。而今,这些种子在更多地域、更多人心里生根发芽,成长为真正的自然之友,并始终循着梁先生的足迹,为守护我们赖以生存的环境而努力。

今天,我们给大家分享一篇前自然之友常务理事、自然之友《中国环境绿皮书》编委、自然之友公共政策顾问、自然之友志愿者、中国人与生物圈国家委员会专家组成员、中国科普作家协会会员沈孝辉老师为梁先生写的纪念文章,一起重温梁先生的生平故事。

较之做官、做事、做学问更重要的是什么?是做人。做个大德、大智、大勇、大仁,时不时还需要忍的人;做个死后有人真心哭泣,多少年后仍会去坟墓上献上一束小花悼念,留给公众长久美好回忆的人,该是多么幸福!可是这样的幸福之人,又是何等凤毛麟角!

从唐·吉诃德到自然之友

我崇敬梁先生,追随梁先生,支持梁先生,视梁先生为良师益友,与其说是对于环保大业的志同道合,不如说是为他的贵族气质、人格魅力与人性光辉所吸引、所折服。

花甲之年的梁先生投身环境保护

1993年6月5日,在北京玲珑塔下的“绿色恳谈会”

这个“世界环境日”也是自然之友的成立之日

感谢唐锡阳先生从迷茫苦闷之中把我带入中国第一个民间环保组织“自然之友”,感谢方晶老师在北师大的一次集会上把我引见给“自然之友”会长梁从诫先生。初次相识,梁先生透着博爱、仁厚、睿智的音容笑貌将多年笼罩在我心头的阴霾与沉闷为之一扫;在“自然之友”大美至简的办公室里,我找到了精神的家园。

借助这个广阔的社会平台,我结识了知识界、环保界、政界、传媒和平民阶层的各路有识之士,结识了大批年轻有为的环保志愿者。这里不存在尊卑、等级,没有工资、住房、医疗和养老的优厚福利,甚至来去打车也要自掏腰包(幸而我是“自行车族”,省却了不少开支),但从在校读书的学生到退休、未退休的中老年人,人人充满活力、激情与无私奉献精神。这里也不需要矫揉造作,逢场作戏,无须“说着言不由衷的话,戴着伪装的面具”(郑智化《水手》),大家坦诚相见,只讲真话,工作紧张高效又洋溢着轻松愉快……这一切都令我既感动、又兴奋、又着迷!

当时我就想,如果有更多的政府机构能够像环保局(今生态环境部)的一些官员那样迅速转变观念,认识到“环保部门不能孤军奋战”,环保NGO也不是与政府作对的势力,而是大方向、大目标一致的富有朝气与活力的可以携手合作的新兴力量该多好!许多环保工作,政府其实可以放手交给NGO这种“第三部门”去做,成本更低,实效更大,而且这也是增强全民环境意识,促进公众环境运动的有效途径。我认为,政府机关只有自觉地接受民众监督以改进工作,才能获得公信力,从而引导民众构建和谐社会,实现可持性发展。

在“真心实意,身体力行”的感召下

很快,我参加了由唐锡阳发起,梁先生给予鼎力支持的滇金丝猴保护行动。梁先生担心年轻的大学生易情绪化,言辞行为过激,出发之前连夜给我打电话,嘱咐我转告全体绿色营营员,保护滇金丝猴最终要靠当地居民和政府,而不是大学生。梁先生和唐先生又分别给中央领导人写信反映情况,终于使滇金丝猴的栖息地停止了森林砍伐和木材生产。这是中国民间环保社团联手打的第一场漂亮仗,有人评论说它标志着中国NGO开始形成影响政府高层决策的一支不可忽视的力量。我倒是觉得没必要这么早就对它进行“历史意义”的界定。但是这场自始至终亲身经历的故事使我也深受教育、触动,于是撰写了我国首部描写环境NGO群体形象的纪实文学——《雪山寻梦》。梁先生读完这部书稿已是夜半三更,仍欣然为该书作序,产生了脍炙人口的名篇——《为无告的大自然请命》……

与比尔·克林顿一同探讨保护滇金丝猴

2003年底,汪永晨组团去怒江考察,发起了一场“怒江保卫战”的环保运动。受大家委托,我为梁先生准备了两份提案,一份是关于停止对怒江水电梯级开发的提案;另一份是关于科学分类规划全国江河,协调生态保护与经济开发的提案。在2004年的全国“两会”上,梁先生联合一些政协委员共同签署并提交了这两份提案。在政协委员、环保社团和专家学者的共同努力下,我们终于为子孙抢救了西南仅存的一条自由奔流的江河……

几乎与此同时,我意外地发现了“生态市长”钱瑞霞,立即引见给梁先生。短短一年多的时间里,梁先生至少三次受邀赴额尔古纳考察,其中包括一次梁先生组织的多位全国政协委员去额尔古纳的视察活动。2005年,在“自然之友”的支持下,召开了额尔古纳可持续发展研讨会,从而谱写了大概也是首次地方政府与NGO共商环境与发展大计的动人篇章……

之后,受梁先生、杨东平副会长与常务理事会之托,我主持了《最后的净土——我们眼中的保护地》大型图片展。在筹展的过程中,梁先生给予了我平生最需要与最可贵的支持——信任。我终于可以放开手脚,无所顾忌,一吐多年积压在胸中的愤懑和思索。该展览激起了观众的强烈反响,也不可避免地触动了某种利益集团的狭隘利益,有人竟挑起事端,欲掀起轩然大波。正是由于梁先生顶住压力,“自然之友”办展团队齐心坚守,才使图片展排除干扰,终获成功。屈指15年来,我从“自然之友”会员到常务理事,又回归到普通会员的丰富经历,以及从业36年从未品尝过“写检查”的滋味,倒在“自然之友”破了纪录,被梁先生严令“写检查”的戏剧性故事。这一切,非但丝毫未曾疏离我和梁先生,反而更加敬重他人品的圣洁、无私与高尚,也使我更加专心致志地投入其后《中国环境绿皮书》生态板块的编委工作……

以滴水之功,穿顽石之坚

起初,我对“自然之友”以环境教育为宗旨的自身定位,以及种树、捡垃圾的环保活动,感到“很不解渴”。依我所见,“自然之友”应当起着中国环保运动的领军作用,为了能够对政府的决策产生影响,“自然之友”也不能都是环保志愿者,而要走向专业化,组建“专家委员会”这样的智囊团,以取得对环境与发展重大问题的发言权。也有的理事认为,“自然之友”应扩大发展志愿者,增强社会影响力……对于内部的这些激进的主张和压力,梁先生一直保持着冷静的头脑,认为在现实条件下,“自然之友”能够做的事情十分有限,我们“不唱绿色高调,不做绿色救世主”,“不求波澜壮阔,但求滴水穿石”,把主要力量还是放在公众的环境教育之上。

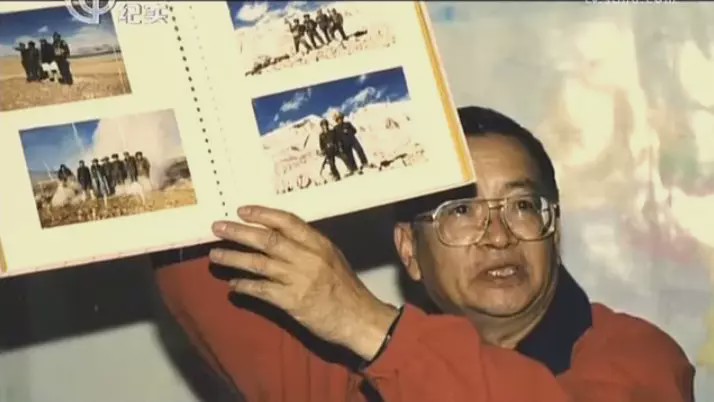

上世纪九十年代后期,梁从诫先生和自然之友为保护可可西里藏羚羊而奔走呼号

尽管如此,梁先生还是不由自主地被挟裹进了一场差一点儿让他丧命的具有国际影响的保护藏羚羊的环保运动。在可可西里活跃着一支打击盗猎藏羚羊犯罪分子的野牦牛队,受梁先生邀请,野牦牛队赴京演讲,受到媒体和公众的关注之后,迅速成为万众瞩目的英雄。也许是应了“皎皎者易污”这句古语,野牦牛队返回青海不久即被强行解散,队长扎巴多杰自杀,队员或被收编,或遭关押……此事件在“自然之友”引起极大的震动,大家都难以置信,梁先生也陷入了极大的内心痛苦之中。他不断地反躬自问:“是不是我们帮助他们,反而倒害了他们?!”我认为,梁先生的过人之处,正是他永远在内心的折磨中反思,痛苦地寻找着精神的出路。

1999年,梁先生赴可可西里支持野牦牛队工作,并烧毁收缴的藏羚羊皮

野牦牛队的命运令人深思,究竟是触犯了某种权力部门的大忌,还是外部力量的介入激化了当地复杂的矛盾?我们姑且不再谈论这个特殊的个案。而在更多的普遍的情况之下,环保一旦涉及狭隘利益集团的利益就是一场“难以打赢的战争”。我们想做的事情太多,但能做的事情太少,由于受各种因素的钳制,做成功的事情更少。这是我们这一代人必须面对的“宿命”。要么你知难而退,要么你忍耐坚持,宁做“失败的英雄”,不当环保的逃兵。梁先生在经历了一次次的事件之后,渐渐从痛苦中解脱出来,他说,“搞环保这么多年给我的最大改变是学会了不生气”。他认为不能因为预见到一时打不赢就不打,有时候就是要“宁知不可为而为之”,以滴水之功,穿顽石之坚。在“自然之友”成长过程中,若没有梁先生像苦行僧一样在孤独与寂寞中守望,在失落与无奈中坚持,以“真心实意,身体力行”为国人做出表率,是不可能有今天的成就和国际影响的。

身教胜于言传

凭着自身德才识学的深厚功底,加之在中国近现代史上叱咤风云的家族背景如虎添翼(其祖父梁启超、父亲梁思成、母亲林徽因),梁先生的晚年本来完全可以有另一种轻松、潇洒的活法——在社会的上层社交圈内纵横捭阖,接受恭维;在名流雅士的沙龙里高谈阔论,博得喝彩;在大型庆典、剪彩以及公共活动的仪式上赏光露脸,接受鲜花、掌声和荣耀。但是,梁先生却毅然决然地选择了截然相反的路,一条三代传承的勇于担当社会责任之路,一条背负绿色十字架,替破坏地球家园的人类赎罪之路,一条铺满荆棘的拓荒之路。

对于梁先生辞去公职以及从一位历史学家到民间环保社团创建者的变身,季羡林先生充满了理解和敬意,“这就是他忧国忧民忧天下的思想表现,是顺乎民心应乎潮流之举”。季先生甚至表示,“宁愿丢一个历史学家,也要多一个自然之友!”

“自然之友”今已拥有众多志愿者和捐赠人,可是有多少人了解它初创时的举步维艰?它从一个“夫妻店”起步,办公室就设在位于干面胡同的梁先生寓所。来访者总是可以看见,一个小老头和一个小老太太坐在小板凳上兴致勃勃地糊着一封封发给志愿者们的信,再一捆捆用绳子扎好。那种认真、那种执著,感染着每一个目击者,都忍不住要伸手去帮一把,也忍不住要加入这个物欲横流世界鲜有的绿洲净土。“得道多助”就是这样,“自然之友”志愿者的队伍才从梁夫人——方晶一个人扩大到北京市的各个城区,扩大到海内外各地……

直到“自然之友”成立10周年之际,我才难以置信地得知,梁先生辞去公职后没有退休金,没有公费医疗,全靠老伴养活。这使我们这些吃着无忧的“皇粮”,享受着官方提供的终生福利待遇的“自然之友”会员和环保志愿者,感受到什么叫肃然起敬!

梁先生夫妇的至朴至简的生活是有口皆碑的。

为倡导循环利用,他们用废纸做成名片;为拒绝一次性消费,随身携带饭盒、筷子、勺子和手帕。令我记忆犹新的是,一次我和梁先生骑车同行,他告诉我:有一次去全国政协开会被警卫拦住检查,只因为所有的委员都有专车接送,惟独他是骑自行车前来的可疑的另类。这使我感触颇深。

梁先生一贯主张城市交通要为自行车留出足够的空间。仿佛为了现身说法,他自己因与汽车狭路相逢而跌倒。当然,任随一位70多岁的老人仍然骑自行车出行的本身是充满风险的,我们每一个在梁先生身边的人都要对未能保护好梁先生负有一定的责任。

“我不愿成为有益无害的偶像”

在举办图片展的前后一两年时间里,我有幸经常和梁先生亲密接触。从而有机会近距离欣赏这位“最后的贵族”丰富而美丽的内心世界。

梁先生十分反感他人在公共场合谈及自己的家世出身,他根本不需要借此抬高身份。实际上,他潇洒自如的谈吐,温文尔雅的举止,眉宇之间从容淡定的高贵气质,无不浸润着名门望族深厚的素养;而忧患意识、社会责任、独立人格、批判精神以及对良知与良心的恪守,又无不源自中国优秀知识分子家族血脉的传承。梁先生在权贵面前神圣不可凌辱的威严与在普罗大众面前慈父般的安详,形同一块金币的两面。而在日常工作和生活中,他向我们更多展示的既不是博学多闻的历史学教授,也不是中国文化书院绿色文化分院院长,更不是全国政协常委,而是普通一兵、居家白发老人,甚至偶尔也会蹦出恶作剧的“顽童”的一面。这些,其实也都是梁先生的魅力所在。

和“羚羊车”一起让更多孩子接触到自然教育

一次,当得知我和某位理事一起遨游长白山,梁先生装作一肚子委屈,用孩子的语气抱怨说:“沈老师不带我玩!”此后,“沈老师不带我玩”一时成了“自然之友”办公室工作人员的口头禅,大家时不时拿来向我寻开心。未泯的童心,狡黠的目光,海阔天空的谈笑,构成了梁先生的大家风范。

世间没有完美的事物,世上也没有完人。追求完美往往反倒没有完美的结局。善良是至高至纯的人性,但善良一旦被人利用也会一败涂地。2005年,梁先生的天真与轻信使他遭受了生命中最后一次沉重打击。短短一年之间,已显苍老憔悴,神思恍惚,接踵便发生了车祸。几年前去可可西里保护藏羚羊的那场两车高速相撞的大车祸并未击垮梁先生,但在家门口跌倒的小车祸却使他的身体急转直下。在这种精神与肉体双重打击之下,他曾经无穷无尽的精力消失了,曾经过人的敏锐与智慧熄灭了,渐渐地只剩下一个只知道傻笑的躯壳,在妻子方晶的精心照料下,像橱窗中的展品一样,不时地展示出来安抚来访的仰慕者和追随者。我不知道,对此梁先生是否有过预感,记得他对我说过,他最不愿意充当供人摆布的“有益而无害的偶像”……

2009年,我从国外久居归来,获悉梁先生因病不幸失忆,赶往他家探望。方晶老师问:“梁从诫,谁来看你了?”梁先生从沙发上抬头望望我,笑容可掬地喃喃道:“自然之友会员”。我回答说:“对呀!”方晶老师在我身边耳语:“谁来了他都说是自然之友会员”。我突然感到阵阵酸楚。唉!梁先生怎么得了这样一个最不该得的病!我们多么需要他健康健全的头脑,哪怕卧病在床能和我们聊聊也好,哪怕不谈天下事,不谈环保,谈谈我和他的共同爱好——俄罗斯文学也好啊!那一刻,我意识到,梁先生实际上已经离开了我们,梁先生已经完成了时代赋予的崇高使命。我开始为中国的环保事业失去了一位卓越的精神领袖而黯然神伤。在他面前我强作欢颜,但我真想放声大哭一场!

一年之后,梁先生走了。这一次走的是他的病魔缠身的躯体。他深邃的思维,他美丽的灵魂,已经早于他衰老的身躯远去了。

不要说,人间仍有四月天,四月天再无梁先生……

也许,四月天的每一缕清风都吹拂着梁先生芬芳的气息……

也许,四月天的每一朵山花,都绽放着梁先生的灿烂的笑靥……

也许,梁先生已经化作了来年的人间四月天!

2010年11月

本文原载于《群言》,有删改;作者沈孝辉,系中国人与生物圈国家委员会专家组成员,中国科普作家协会会员,曾任自然之友常务理事、自然之友《中国环境绿皮书》编委、自然之友公共政策顾问,著有《来自地球村的警报》、《雪山寻梦》、《巴西专辑》、《长白山专辑》等三百多篇(本)文章和著作。

联 系 我 们

办公地址:北京市朝阳区裕民路12号华展国际公寓C座

官方网站:http://www.fon.org.cn/

电子信箱:office@fonchina.org

电话总机:010-65232040