作者/ 阿倩(自然之友轮值传播官 )

编辑/ 阳春、大蒙

被访者/ 邓欣(玲珑计划二期伙伴)

供图/ 邓欣

感谢阿里巴巴公益基金会XIN壹佰计划对自然之友的支持

如果你到过乌鲁木齐,你会对祖国的美多一重理解。异域风采是它的底色,博格达峰是它的脊梁,瓜果飘香是它的馈赠,东西交融是它的习性。作为祖国的西北边陲,乌鲁木齐自古时便是丝绸之路的重要城市,充当着古时中国走向西方的桥梁。在这里,你可以深刻地感受到历史与现代的激荡,嗅到文明的芬芳。令我意外的是,这个特殊之地,竟成为“碳中和”的意识先行地之一。在这片土地,邓欣将自己的气候行动故事勾勒得越发清晰、丰满、溢彩光辉。

邓欣

玲珑计划二期伙伴

新疆一所高校法学院的教师

01

萌动的气候梦想

2020年9月22日,于邓欣而言与往日没有二致。那是她在大学任教的第十三个年头,早晨10点半到校,晚上7点半下班,日子稳稳当当,却有些停滞。她说“我对三尺讲台,是很热爱的。”这背后有一层难以言说的潜台词,教师的理想与现实之间有巨大的鸿沟。“我作为一名高校教师,日常工作却不只是完成教学和科研工作就好,新疆的高校教师通常还需承担一些行政工作。”“我任教的是法学专业课程,但法学理论与法学实践之间常常存在很大的差距,不仅学生有此疑问,我自己对于专业前景和事业发展也都存在一些困惑。”邓欣说。陷入“僵局”的她,多年来一直收敛着内心的火,无处可施展。

同一天,听到“我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”这个消息的那一刻,邓欣萌生了在高校做气候变化议题的念头。

生活中的邓欣

紧接着的一个月,邓欣的孩子降临于世,她内心更萌生了某种使命感,“我学习和研究的专业是环境与资源保护法学,我有责任让孩子未来的生活环境能更美好。”

同时期,学校出台了关于通识课的新举措,教师可以自行申报通识课,自命主题。“这事在我们学校是史无前例的,我当时就想我的机会来了,我要申报气候相关的通识课。”邓欣说。

气候教育通识课在全国高校都是稀缺的,在新疆高校更是罕见。自此,邓欣的早晨不再只是醒来,午后不再只是忙碌,夜晚不再只是沉睡,她似乎感觉到每一天都充满了新的意义。邓欣一鼓作气地拟定了课程名称《气候变化与个体应对》,之后她一边等待开课通知,一边研发课程。学校规定,学生报名超过30人可开班,否则无法开班。

焦灼的等待之下,邓欣终于等到了结果,“选课学生人数未达到30人,课程没开成。”邓欣有点沮丧。

邓欣曾听教育学者说过这样一番话:“气候是重要的教育议题。”“开展气候教育不是易事,做得好,一次就开课就引得学生喜爱;做不好,那就多尝试,下次再申请,一次次努力。”邓欣说,“我也要给尚在襁褓的孩子做榜样!”

邓欣与儿子游玩照(邓欣,右1)

02

开上“高速”的孵化旅程

2022年2月,同学们都选上了自己喜欢的课程,多数课程在网络上开展。邓欣偶然间在她喜欢的公众号“自然之友”上看到了自然之友公民气候行动计划——玲珑计划的二期招募。招募文不长,却迅速让她做了决定。

“我想要在高校做气候教育,自然之友玲珑计划聚焦公民气候行动,这一点让我非常兴奋。在气候意识稀薄的高校做教育,去为实现碳中和献微薄之力,如果有玲珑计划的助力真是再好不过。玲珑计划的学习安排、项目安排和导师阵容也是非常强大的。我不敢想象参与玲珑计划能和大家碰撞出怎么样的火花!”邓欣说。

经过激烈的参选人面试、筛选,邓欣成功入选玲珑计划二期。入选后,各种气候前沿知识、工具、大咖资源都源源不断地向她涌来。实现自己的气候教育梦,像是摸石头过河;她和一群人一起,就像搭上了“高速列车”。

起初,邓欣想到的分议题有高校校园碳足迹核算、校内“绿色教学区、生活区、餐饮区、休闲区、办公区”共建、校园小菜园的绿色种植、学生社团的气候变化公益项目、校园旧物回收利用、校园垃圾分类、零废弃校园生活实践等,难以聚焦到一个落脚点上。

2022年7月,邓欣和二期伙伴一行人,克服诸多困难因素聚在了一起。在四十度高温的西子湖畔边,一群人在一个茶室坐下,随即开启了激烈的“车轮战”:由一人提出自己的项目设想,其他伙伴对此提问、给出建议。这是一场高速的头脑风暴,也是唇枪舌剑下的灵感孵化。

左右滑动浏览

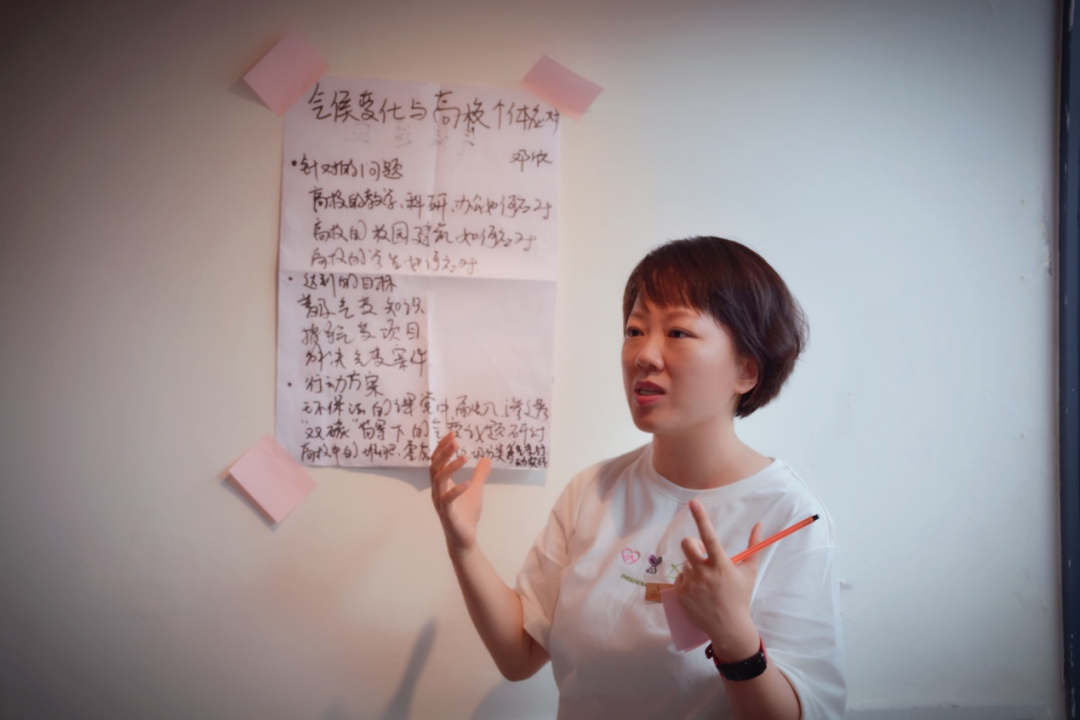

2022年7月,玲珑计划春聚活动在杭州西湖边开展,邓欣向玲珑计划项目组、导师及伙伴汇报自己的气候行动设想

伙伴们的提议与碰撞,让邓欣快速聚焦两个问题:

第一、行动那么多,十分零散,究竟做哪项?

第二、繁忙的日常工作之外还要兼顾家庭,时间和精力如何平衡?

激荡的思绪之下,她的项目逐渐清晰起来……

回到新疆后的一个月,邓欣便定下了做高校气候通识课程设计项目。2022年8月,邓欣进行了玲珑计划的正式答辩——项目主题便是做高校气候教育课程研发。

也正是在答辩前两天,她正式收到学校的信息,她新申请的通识课程《揭开碳中和的神秘面纱》和《气候变化与个体应对》获得了热烈的反响,共计300学生报名,她的课第一次便成功开设了三个班!

“我觉得一切都好像注定的一样,一件件一桩桩就这样开启了。”邓欣惊喜地说。开课代表着她气候理想实现的第一步,后面的行动会有更大的考验等着她。

左右滑动浏览

左:2023年10月,玲珑计划秋聚活动在天津开展,活动主题是“看见未来的可能——气候行动需求与贡献市集”,邓欣与玲珑伙伴们共同学习,思维的火花极速碰撞(绿色衣服为邓欣)

中:2024年4月,玲珑计划春聚活动在杭州青山村开展,邓欣与玲珑伙伴研讨体验“可持续食物拼图”桌游(中间为邓欣)

右:2024年4月的玲珑春聚活动“自然有我”春日行动畅享会中,邓欣与玲珑伙伴们畅聊气候行动给“我”带来的变化(发言的是邓欣)

03

寓教于乐的无限可能

“在当前全球都在努力实现“碳中和”的大背景下,我注意到高校在教育学生如何应对气候变化方面做得还不够。学校是培养人才的重要场所,也是推动气候行动的关键基地。我们需要开发一些专门针对气候变化的教育课程,帮助学生们深入理解气候变化的严重性和参与气候行动的重要性。

这样的方式还能促进不同学科在教育领域相互融合,各学科协同合作,在理论研讨和行动实践层面共同研究如何应对气候变化问题。最重要的是,我们要培养出有环保意识和责任感的学生,让他们成为未来社会的积极行动者,为减缓和适应气候变化做出自己的贡献。”邓欣说。

在学校开展气候相关课程是是充满挑战的,不仅是因为无课程案例可借鉴,更因为她的气候课堂不局限在教室内。

在邓欣的设想里,课程中可以组织学生们外出参与地球一小时活动、体验在山野徒步中净滩或是实地探访新能源企业等。但限于高校的规章制度和学生的纪律准则,集体活动都需要严格审核才能进行,并且,确保学生安全也是活动组织者面临的巨大挑战。

除此之外,相当数量的学生对于气候议题的关注度并不高。因此,以拿学分的心态参与课程是否会影响到学习效果?

面对这些难题,邓欣没有任何犹豫,“兵来将挡,水来土掩,总有曲线解决的方式。”

邓欣开展的气候变化课堂大合影

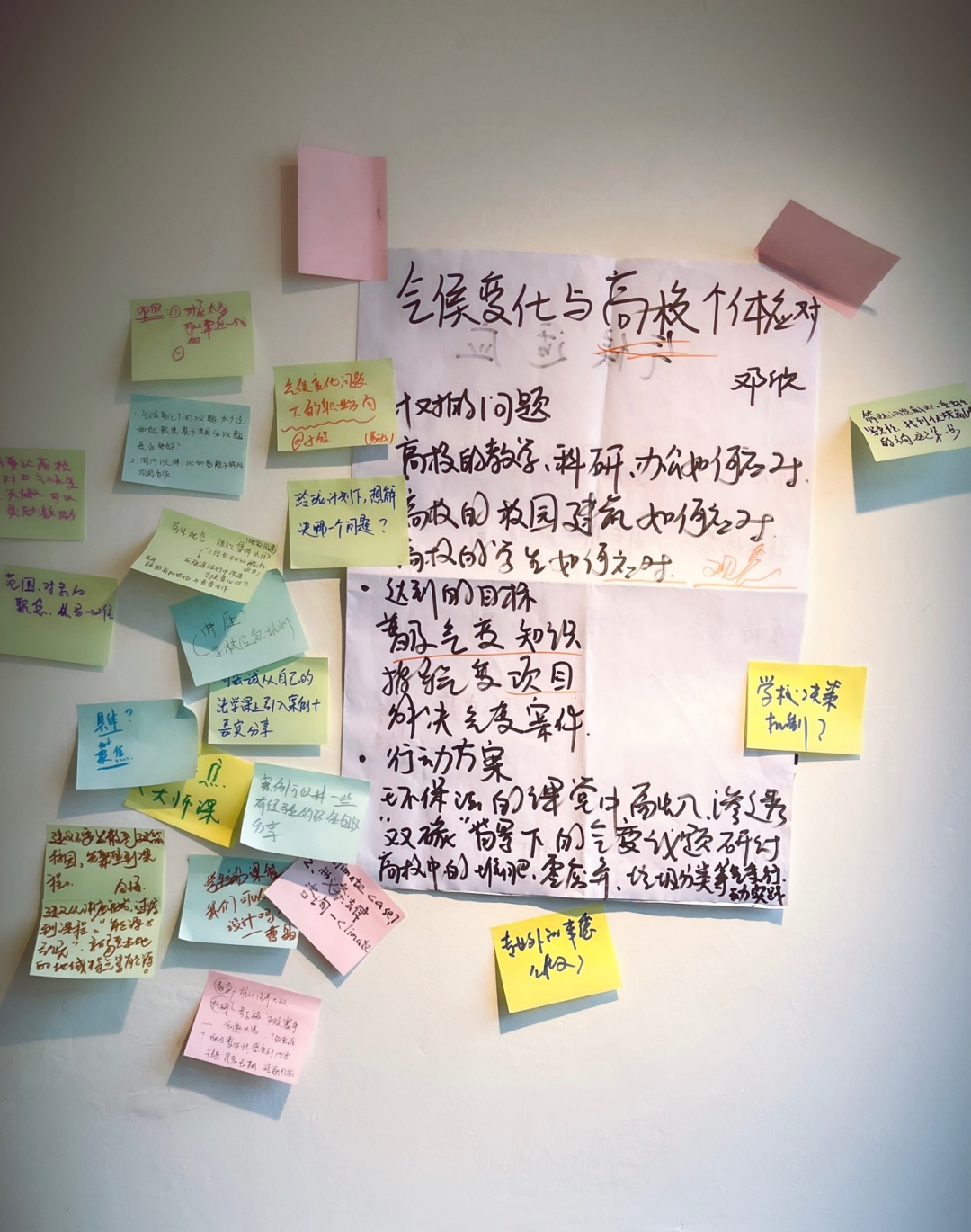

课程伊始,邓欣给学生们发放了气候调研问卷,去了解学生们的气候意识,结果是同学们对气候、碳中和的意识十分欠缺。

同学们对于气候意识的调研结果词云

如何更好地调动学生们的兴趣,更好地去做气候教育呢?邓欣在项目期内探索了许许多多的方法。

一是将游戏引入课堂。邓欣觉得如果在教学环节中加入游戏元素,学生一定会喜欢,她便萌生否将桌游用于气候课堂上的想法。在了解了邓欣的教学项目后,和她同期的玲珑伙伴曹晶立刻捐出了25套气候行动桌游供她教学使用。

气候行动桌游类似于“大富翁”升级版,学生们在游戏规则引导下考虑如何衡量产业布局、营收获利和低碳减排之间的关系,烧脑的同时植入了许多的低碳理念,沉浸式的课程参与体验,充分调动了学生们的学习热情。

在岭南公益的玲珑伙伴曹晶捐赠的《SDGs产业规划大师》桌游中,学生们通过体验不同的碳减排和气候治理剧本体验产业发展的现实情境,收获颇丰

游戏的最终赢家可获得“产业规划大师”称号,获得称号的同学们开心比耶

“这些桌游不仅是智力的较量,更是心灵的触动。它以寓教于乐的方式,让复杂的环保理念变得易于理解,学生们在游戏中潜移默化地吸收了低碳生活的真谛。这两小时的课程,时间仿佛静止了,下课后好多学生都不愿意离开。”邓欣回忆道。

在小鹏公益提供的《大象要回家》桌游中,学生们饶有兴致地探索玩法

在科莱美特赞助的《翻云覆雨手》桌游附赠的手册上,写着许多关于减少碳排放和科学规划产业布局的玩法

在小鹏公益捐赠的《低碳出行家》桌游中,小组对抗,热火朝天

二是举办线下CityWalk活动。“99公益日”活动由腾讯公益主办,2023年是自然之友连续第九年参与这个活动,结合时下火热、年轻人喜欢的citywalk生活方式,邓欣认为这会给气候教育带来新的养分。在经过前期的活动邀请和严密的活动设计后,2023年9月9日,邓欣和60多名志愿者同学浩浩荡荡从学校出发了,一路上大家将“低碳理念”植入每一个环节,不仅沿途捡拾了大量垃圾,途中还为自然之友进行了募捐活动。

这次的募捐获得了高于预期的成果,“我也没想到能募捐到那么多善款,而且当天citywalk活动结束后,捐款金额还在持续增加。”这些捐款将用于支持自然之友“用行动守护大自然”项目,开展一系列环保公益活动。

2023年9月9日,邓欣和伙伴们在citywalk活动中合影留念(邓欣,前排左1)

2023年9月9日,邓欣和伙伴们在citywalk活动中筹到的公益款项总额

三是在高校建立气候教育研发组,扩大气候教育的普及面。“专家学者的交流研讨每每都有新的思路和启发,但大家的讨论总是不自觉以法学专业为核心展开,其中一些讨论偏离了我想做气候变化通识普及类课程的初衷。我想,这事也急不来,需要慢慢地去思考和总结经验教训,慢慢地去做。”

邓欣组织相关专家展开研讨活动(身穿灰衣服的是邓欣)

开课的日子里,邓欣成了学校里的“异类”。高校教师一周承担10节左右专业课程教学是比较普遍合理的现象,而当申请开设了气候变化通识选修课之后,邓欣承担的教学工作量变成了每周20-24节,远远超出过去的工作量。此外,她在课外对学生常规的辅导和答疑等工作,也都在继续。

以上这些皆为邓欣在气候变化教育领域的探索,她在尝试探寻一种国内高校气候教育的可能性,同时也在努力给懵懂的学生们创造一些应对气候变化的可能。

令她欣喜的是,经过这些教学探索后,邓欣对学生的随机访谈显示,学生们对环境保护的意识发生了翻天覆地的变化。

“经过课程学习和体验,同学们的气候意识肉眼可见地增强了,对于“碳中和”目标也有了更深入的理解,这些意识层面的变化也一步步落实到了同学们日常学习和生活中。”邓欣提到,她对几名学生印象很深。

“其中一个参与课程的大一新生。他每堂课前、课后都会主动和我讨论与交流,他会认真讲述自己课余时间看过的碳中和与气候变化相关材料、文章,询问我一些细节,提出一些自己思考的问题与我讨论。课程结束时,他说要尝试撰写一篇碳中和相关的论文。我鼓励他这个想法是极好的,又告诉了他可以怎样开展、用什么方法查阅文献资料等等。

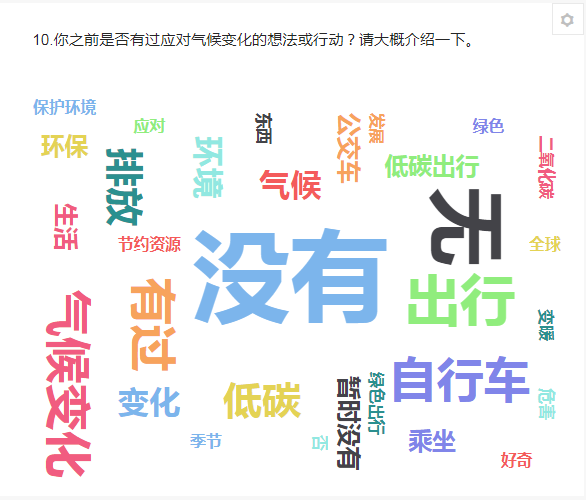

还有一个是法学专业的男生。今年杭州春聚结束后,我把玲珑计划三期伙伴胡望月的气候变化行动项目发在学生群里并发公告鼓励大家积极了解和参与。这个同学主动联系我说对气候变化问题很感兴趣,但他有些担忧,怕不会被入选,怕和学业冲突,怕不知怎样去做项目……于是我鼓励他大胆去做,告诉他面试前需要做哪些必要的调研和准备,要勇敢走出课堂和全国各地优秀青年团队智慧碰撞。后来这位同学组建了自己的团队,在经过充分的前期准备后顺利通过面试,他的项目成功入选了。

学生被录取后,向邓欣报喜、感谢,邓欣给予了他鼓励

另一位学生是这学期参课的一位女同学,她在课程结束后,交给我一份手作的生物观测日记,记录了大约一个月的生物观测信息,日记中有不同种类的生物观测实拍照片、有自己手绘的图画,还有详尽的文字记载,我感觉又惊喜又欣慰。”邓欣说。

01

02

学生的生物观测实拍照片

2023年4月22日 世界地球日

邓欣带着学生们进行了熄灯观影活动

在中国高校,根据公开资料显示的课程探索情况,清华大学、北京大学和中国人民大学的气候教育是走在前列的,除此之外中央财经大学、北京师范大学、上海交通大学、山东财经大学、香港理工大学等也都开设了气候相关的课程。邓欣所在的大学,现在也走在了气候教育探索的道路上。

至今为止,邓欣的气候课程已开设两年四学期共四轮,共计14个班,参与课程的累计学生人数1225人,这个数据让人很振奋。与此同时,邓欣指导的与此相关的学生社会实践项目和大学生“三创”(创新创业创意)项目也都获得立项或受表彰,关注气候变化问题并愿意行动起来的学生越来越多。

作为师范类高校的教师,邓欣所传播的知识和能量远远不止于此。未来,随着更多师范生们站上讲台成为教师,这些气候变化知识将会伴随他们去往祖国各地,在神州大地上生根发芽。

联合发起

特别致谢

感谢能源基金会、北京险峰长天公益基金会、社区伙伴和自然之友月捐人对本项目的支持和对公民气候行动的大力支持

二、三期玲珑伙伴行动故事合集(持续更新中)

▶ 家乡的草原得了“气候病”,他用知识和坚持带领牧民一起行动

阅读玲珑计划一期伙伴行动故事,请点击【自然之友】公众号主页 #玲珑计划 标签。