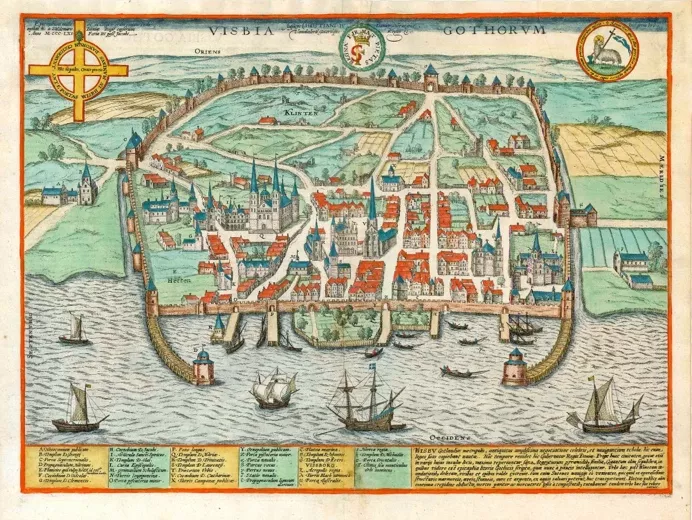

栩栩多多的教育考察之旅还在继续,这一次我们来到了瑞典最大的岛屿——哥特兰岛(Gotland)。在大航海时代初期,受文艺复兴思潮和人文主义氛围影响的托马斯 · 莫尔(Thomas Moore)在其著作《乌托邦》(Utopia)中假设了一个重视公民教育的理想岛屿社会模型。乌托邦文学体系的构建给主流社会的人们提供了关于另一种生活的想象,同时也强调了公民教育在社会发展中所扮演的重要角色。我们可以看到,在下面的古地图对比中,哥特兰岛在地理环境上和这个虚构的岛国有很大的相似性。乌托邦的比喻演进至当代,被赋予了更广泛的意义,代表了将某些理论付诸实现的一种尝试。作为瑞典可持续发展理论的重要实践场所,哥特兰岛提供了这样一种带有实验性质的环境。在其中世纪古貌的表象之下,实际却是新思想、新能源和技术应用的前沿,彷佛是一个无限接近乌托邦的地方。 Thomas Moore's Utopia, 1518 Gotland, 1626 我们先来整体地认识一下哥特兰,这座岛屿沉积于一个高盐度的赤道大陆边缘热带海洋之中,最初的诞生要回溯至四亿多年前的志留纪(Silurian)中古生代,即著名的奥陶纪-志留纪大灭绝事件(Ordovician–Silurian Extinction Event)之后。志留纪的英文“Silurian”早期的替代名字之一就是“Gotlandian”,可见其代表性。不同时期的沉积物印刻在哥特兰的地层之中,大量发育良好的志留纪的古生物群化石被保存了下来,哥特兰博物馆为此专门开辟了常设展厅,让公众能够了解在现代生物多样性爆发之前的古生物世界。 从斯德哥尔摩飞往哥特兰,大约一小时后,和大陆不同的地貌景观已经切换在眼前。飞机在降落的过程中迫近岛屿,异乡人们会被大型风力发电机吸引,被大面积的植被覆盖,最后看到首府维斯比(Visby)古城中世纪风貌的建筑细节。岛上的喀斯特地貌来自海和风的孕育,北部屹立着海蚀柱,南部分布着砂岩,砾石道路在阳光下反射着白色光泽,强烈得如同身置于地中海沿岸一般。这些岩石是这座岛屿的历史记录,也是自然馈赠的遗产,铺垫了地域文化的根基。其独特性使得哥特兰本地的自然与文化与瑞典大陆区别开来,成为决策者在这里设立Naturum的意义所在。 我们此行的目的地位于岛屿南部的瓦姆林博(Vamlingbo)社区,这里最主要的三个文化空间包括建于中世纪的瓦姆林博教堂、鸟类学插画家拉尔斯 · 琼森(Lars Jonsson)的博物馆以及我们即将拜访的哥特兰Naturum自然中心。在路途中,能够感受到视觉上的渐变,城市从地平线上消失了,取而代之的是乡间田野,和我们擦肩而过的是驾驶着大型机械耕地车的当地农民。环境音也在转换,工业噪音减少了,取而代之的是充满生命力的夏日虫鸣。 瓦姆林博教堂、内部的生命树壁画 拉尔斯 · 琼森博物馆 哥特兰Naturum自然中心 和之前拜访的那些作为地标性建筑的自然中心截然不同,哥特兰的Naturum是由一间普通的乡间农舍改造而成的,它坐落在一片林荫之中,和周围的环境融为一体。除加盖了新的防水屋顶之外,并没有做太多建筑工程上的调整,外墙上甚至仍然保留着旧时的斑驳。入口的左手方向是蓝色的走廊,代表环绕着哥特兰的海洋世界,也是通往展厅的入口。根据韦格纳理论而制作的,用于解释大陆漂移学说的动画循环播放着,在短短的几分钟内演示了地球几亿年间的动态。时至今日,哥特兰岛仍然在漂移,速度和我们指甲生长的时间同步。这座岛屿的旅程还在继续,预计在 1 亿年后,它将抵达今天的西伯利亚附近。 这座岛屿拥有丰富的古代动植物化石档案库,故事始于4.2亿年前的珊瑚礁,章鱼、苔藓动物、海绵、海百合、腕足动物和已灭绝的三叶虫都曾生活在这里。它们死后沉入海底淤泥之中,硬化后成为了岩床中的化石。沉积岩的层理之中还藏匿着地球气候环境变化的重要线索,这也让哥特兰的Naturum自然中心拥有了具有本地特点的教育内容。巨大的石灰岩决定了地下水的聚集位置、适宜森林和杜松灌木生长的地点以及农业可耕地的分布,它甚至还决定了哪种草或哪种蝴蝶能够在此生存,以及哪些鸟类会选择住在这里。 经过漫长的自然演化和历史变迁,如今哥特兰已经拥有近六万常住岛民。而早在人类祖先定居之前,草本植物、鸟类和昆虫就已经栖息在这片岩石土地上了。岛上知名的文化学者玛丽塔 · 琼森 (Marita Jonsson)曾在她的书中这样描述这个鸟类王国:哥特兰全岛拥有将近八百公里的海岸线,因此无论从哪里出发,你都可以抵达海边。令人印象深刻的、戏剧性的沿海悬崖,一路从位于哥特兰西南延伸到北部,海边的卵石滩上栖息着海鸥、棉凫(生活在北欧国家的一种绒鸭)、秧鸡,一些大型鹬会来岛上繁殖后代,海岸的群岛已经成为海雀科鸟类们的天堂,这里栖息着黑海雀和刀嘴海雀(生活在北大西洋和波罗的海),金鹰和海鹰的数量也在增加。 在乡间,经常能够看到鸟群和牛羊共居在一起,一组非常有趣的教育道具向我们展示了岛上的农业生态和生物多样性的关系。经年累月随海水冲刷上岸的海藻使哥特兰的土壤非常肥沃,草甸为牛羊群提供了营养丰富的饲料,也为鸟群提供了美味的“海鲜自助餐”,仔细看看它们的肚子里都藏着些什么?鱼虾、贝类、昆虫和干草。这也解释了为什么很多鸟类选择哥特兰作为繁殖地,在他们孵育下一代的过程中,这里能够保证充沛的食物来源让雏鸟能够茁壮成长。这同样也适用于人类的社会,如今草甸已经成为一种活态文化遗产,它是维持岛屿农业景观和生活方式重要的一环。哥特兰人的祖先一代又一代地保护了他们的草甸,这种坚持不懈努力的精神需要传递给让下一代。 波罗的海滋养着这座小岛,同时也给它带来危机。平均深度只有 56 米的波罗的海,沿岸分布着多个国家,工业革命开始之后,受到了各国环境污染物和过度施肥的损害,封闭的内海环境很难有更多的海水进入来稀释这些人类社会的排放物。梭子鱼和鳕鱼几乎已经从哥特兰周边的海域消失了,一些地方的沙滩上漂浮着大量粘稠的藻类,这些都是大海向我们传递的治理信号。近年来环海的合作在不断加强,毒剂和过量的化肥开始减少使用,一些野生动物,如灰海豹和白尾鹰,又重新回到了人们的视野之中。鲈鱼的数量也在增加,波罗的海的水质和渔业正在缓缓恢复之中。 下一代面临着更严峻的可持续发展挑战,Naturum正在帮助青少年们更好地理解本地生态,建立起对地方的责任感。栩栩多多的记者为此采访了哥特兰行政委员会的莱拉 · 阿斯特格(Laila Asterhag)女士,她自2017年起开始担任哥特兰Naturum自然中心的负责人。拥有生态学教育背景的她,对儿童教育有着自己的研究方法和体会,一起来听听北欧的自然教育工作者是如何在岛屿进行实践的吧。 Q 之前考察的Naturum都位于比较大的城市之中,依托当地的自然保护区或历史文化遗产,以获得更好的发展支持。但哥特兰的Naturum没有设在其首府,而是选址在了南部乡村,有什么特别的原因吗? 莱拉:现在大家看到的自然中心的建筑空间所在地,实际上在规划中是一块文化用地,过去归属于瓦姆林博教堂(Vamlingbo Church)。大约十六年前,教会决定将此地出售,遭到了居民们的强烈反对,当地社区不希望由外来的私人企业接手开发这块土地。恰好当时瑞典环境保护署的工作人员正在为Naturum落址哥特兰寻找合适的地点,他得知了当地居民的请愿,就决定将自然中心设立于此。通过公共教育功能的介入,为地方政府、教会、社区各方都提供了一个满意的解决方案。 Q 同样是岛屿环境,瑞典的第二大岛厄兰岛(Öland)分别在南北两端都设立了Naturum,但哥特兰岛目前仅在南部有一家,未来是否有在北部增设的计划呢? 莱拉:哥特兰的Naturum是2005年正式对公众开放的,据我所知,同年项目负责人就已经开始在北部物色合适的地点了,但后来该计划被搁置了。一个无法忽视的事实是,瑞典全境大部分的Naturum差不多都是在十五年前同时期兴建的,这对当时的财政支出是很大的一个挑战。我听说现在哥特兰岛的北部正在筹建一个新的国家自然公园,也许设立第二个Naturum的计划不久之后就会重启。 Q 目前33家Naturum在瑞典全国建立起了一个协作网络,但每个独立的自然中心的运营是非常不同的,城乡发展有什么不同之处? 莱拉:财政部门给每个Naturum的拨款是主要参考全年的访问量,像你之前拜访的Naturum都位于大城市,会得到更多资源支持。但哥特兰的Naturum位于孤立的岛屿生态中,地理位置偏僻,并且是季节性开放的,我们没有那么多游客来访,也没有那么多员工能够支持更多项目展开。城乡发展有非常大的区别,发展仍然是不平衡的。 Q 能不能谈一谈Naturum在岛上的实践,是如何与学校开展自然教育合作的? 莱拉:2017年我开始在这里工作,开启了和学校的合作。我们联合了法尔赫姆(Fardhem)和维斯比两地的师生们在学期中策划关于昆虫、蝴蝶和蜜蜂授粉的展览。自然教育导师卡尔 · 林德堡(Karl Lindeborg)带来了他创作的“翅膀所承载的:团结、成长和鸟类”系列作品,我们将孩子们和艺术家的创意在展览中集合,在暑期将成果对公众开放。在策展的过程中,孩子们的好奇心激发了他们对自然的观察、自主学习能力和更多的艺术创意。2018年,在策展的基础上加入了可持续发展的讨论。这个传统被保留了下来,每年夏季都会有不同的展览,我们也在探索更多的形式。 卡尔 · 林德堡的诗 给我一个地平线上的岛屿 © Karl Lindeborg Q 会和岛上其它的文化机构进行合作吗?比如你们的邻居拉尔斯 · 琼森(Lars Jonsson)博物馆。 莱拉:拉尔斯 · 琼森是瑞典知名的鸟类学插画家,同时也是一位作家,他出版了很多关于鸟类和自然的书籍。哥特兰岛是鸟类理想的栖息地,也是他艺术创作的灵感。我们组织夏季观鸟的户外探险活动时会邀请他同行,他有丰富的户外观鸟经验。博物馆的工作人员也会和我们一起讨论路线并且制定计划,我们一直保持着非常良好的合作关系。 © Lars Jonsson Q 您对中国的自然教育工作者有什么建议吗? 莱拉:我认为自然教育工作者最核心的问题之一就是探索如何与孩子们建立对话。自然教育不光是传授知识,告诉孩子们这个植物叫什么,或是那个鸟叫什么,这无法让他们真正产生兴趣。要让孩子们感受到自然的美好和活力,不要使用过多的警告类教育,比如:“你不能这样做,会引起很严重的环境后果”,这样的沟通方式会让他们在一开始就被吓坏,甚至对于环境的恶化感到悲观或无能为力,最终不会产生任何积极的行动。 另外,在自然观察中要拓展孩子们对美的理解,比如很多成年人害怕昆虫,认为它们是丑陋的、有危害的,这是因为在儿童时期缺少与自然的接触,不能接受自然原本的样子,没有被引导建立起对自然界多元的审美。有很多来Naturum参观的孩子,在一开始也是畏惧的,但在我们的讲解下,这种恐惧逐渐消除了。让孩子们感受到自然的美,并且与自然建立起一种愉悦的连接,这是非常重要的。 Naturum花圃中的昆虫旅馆 Q 您对栩栩多多的小读者们和中国的未来一代有什么寄语吗? 莱拉:提到中国,我想起了北欧的一位女性儿童作家、编剧玛雅 · 伦德(Maja Lunde)的一本小说《蜜蜂的历史》(The History of Bee)。这本书是以蜂群衰竭失调现象(Colony Collapse Disorder)作为背景展开的,描绘了过去-现在-未来三个不同历史时期、不同地理空间中发生的故事,分别设定在1852年的英国、2007年的美国和2098年的中国。通过三个家庭与蜜蜂的故事,让读者们意识到人类社会与自然生态之间的联系。也许答案就在未来的中国,等待着我们一起探索。

<E.N.D>

原文转自:公众号“栩栩多多”

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/YY0-_iOxn1wBcr8-k91TQg